Im Dampfzentrum sind die meisten Dampfmaschinen und Geräte aus Schweizer Produktion.

Ein kleinerer Teil der Maschinen stammt aus dem Ausland. Die meisten waren aber in ihrer aktiven Zeit in schweizerischen Werkstätten, Fabriken und Fahrzeugen in Betrieb. Wenige, aber historisch wichtigen Maschinen die im Ausland gebaut wurden und auch dort im Einsatz standen, ergänzen die Sammlung.

Viele Hersteller, einst Weltfirmen und Pioniere der Industrialisierung sind verschwunden oder wurden von anderen Unternehmen übernommen. Im Dampfzentrum zeugen ihre Namen und Maschinen aber immernoch von der hochstehenden Qualität des Schweizerischen Maschinenbaus.

Schweizer Maschinenbauer

Elektrizitätsgesellschaft Alioth

Elektrizitätsgesellschaft Alioth Münchenstein BL 1881 - 1911

Rudolf Alioth gründete 1881 in Basel gemeinsam mit Emil Bürgin eine elektrotechnische Unternehmung, die sich zunächst mit der Herstellung von Bogenlampen, Generatoren und Elektromotoren befasste. Nach Meinungsverschiedenheiten mit der Stadt Basel über den Aufbau eines elektrischen Versorgungsnetzes verlegte das Unternehmen seinen Sitz ins nahe Münchenstein; nach Bürgins Ausscheiden firmierte es seit 1895 als Elektrizitätsgesellschaft Alioth AG (EGA). Zu deren Hauptgegenstand entwickelte sich rasch die Konstruktion und Fertigung von elektrischen Ausrüstungen für Eisenbahnen. Nachdem sich Rudolf Alioth allmählich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hatte, fusionierte die EGA im Jahre 1911 mit Brown, Boveri & Cie (BBC), die das Alioth-Gelände in Münchenstein bis 1970 als Lokomotivmontage nutzte.

Quelle: Wikipedia

Rudolf Alioth gründete 1881 in Basel gemeinsam mit Emil Bürgin eine elektrotechnische Unternehmung, die sich zunächst mit der Herstellung von Bogenlampen, Generatoren und Elektromotoren befasste. Nach Meinungsverschiedenheiten mit der Stadt Basel über den Aufbau eines elektrischen Versorgungsnetzes verlegte das Unternehmen seinen Sitz ins nahe Münchenstein; nach Bürgins Ausscheiden firmierte es seit 1895 als Elektrizitätsgesellschaft Alioth AG (EGA). Zu deren Hauptgegenstand entwickelte sich rasch die Konstruktion und Fertigung von elektrischen Ausrüstungen für Eisenbahnen. Nachdem sich Rudolf Alioth allmählich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hatte, fusionierte die EGA im Jahre 1911 mit Brown, Boveri & Cie (BBC), die das Alioth-Gelände in Münchenstein bis 1970 als Lokomotivmontage nutzte.

Quelle: Wikipedia

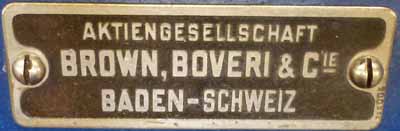

Brown Boweri & Cie AG Baden

Am 20. Dezember 1890 schlossen Brown und Boveri einen Assoziationsvertrag. Die Brüder Karl und Louis Pfister, die im schweizerischen Baden die Industrie förderten, traten mit ihnen in Kontakt und überzeugten die beiden für den Standort Baden. Die Gründung der Kollektivgesellschaft Brown, Boveri & Cie. erfolgte am 2. Oktober 1891. Im Februar 1892 konnte die Fabrikation aufgenommen werden.

1900 wandelte sich die BBC in eine Aktiengesellschaft und begann mit der Expansion ins Ausland. Dabei entwickelte sich neben Baden vor allem Mannheim-Käfertal zu einem wesentlichen Standort des Konzerns. Auch in mehreren anderen europäischen Staaten fasste das Unternehmen mit diversen Tochtergesellschaften Fuss (1901 in Frankreich, 1903 in Italien). Die AEG erwarb 1904/05 die Kapitalmehrheit, stiess diese aber bis 1915 wieder ab; seither war das Aktienkapital breit gestreut. Ab etwa 1910 war die BBC der grösste Konzern der Schweizer Maschinenbauindustrie.

1924 starben die beiden Unternehmensgründer kurz nacheinander. Während sich Brown bereits 1911 ins Privatleben zurückgezogen hatte, blieb Boveri bis zu seinem Tod Verwaltungsratspräsident. Während der Weltwirtschaftskrise wurde das Wachstum stark gebremst, die BBC musste die Belegschaft drastisch reduzieren, 1931 die US-amerikanische Tochter an Allis-Chalmers verkaufen und 1938 sogar einen Kapitalschnitt vornehmen.

Im Jahr 1939 folgte mit der weltweit ersten marktreifen Gasturbine, die massgeblich von den Schweizer Ingenieuren Adolf Meyer und Claude Seippel entwickelt wurde, ein erneuter Innovationsschub. Daraufhin expandierte das Unternehmen weiter, nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt auch in Übersee. Eine weitere Weltneuheit war 1951 der Ringbeschleuniger. Als epochale Entwicklung war ab 1956 das Kugelhaufenreaktor-Kernkraftwerk durch Rudolf Schulten gedacht, welches aber 1989 scheiterte, was zur weitgehenden Auflösung der entsprechenden Firmensparten führte.

1965 erwirtschaftete die BBC einen Umsatz von 1,308 Milliarden DM und beschäftigte 38'000 Mitarbeiter. 1967 übernahm sie die MFO (den einstigen Arbeitgeber der Firmengründer) und 1969 die Ateliers de Sécheron, womit sie ihre Stellung im Bau von Elektrolokomotiven weiter festigte. Bekannt wurde der Konzern auch durch seine leistungsfähige Elektromotorenreihe, die von wenigen Watt bis zu 2000 Kilowatt reichte und in der Industrie sehr beliebt war. So wurde BBC neben Siemens zum Marktführer in der Motorenerzeugung. Das Unternehmen stellte darüber hinaus Gleichstrommotoren, Wechselstrommotoren, Drehstrommotoren, Generatoren, Gas- und Dampfturbinen für Elektrizitätswerke, Transformatoren, Turbolader, Teilchenbeschleuniger und Betatrons her. Ausserdem gehörten Haushaltsgeräte (u. a. Küchenherde, Elektrogrills, Kühlschränke und -truhen) zum Produktspektrum.

Im Jahr 1987 umfasste der Konzern 159 Gesellschaften auf fünf Kontinenten. Die BBC galt zwar als äusserst innovativ, sie wies aber auch eine zunehmend geringer werdende Rentabilität auf und ihre Produkte waren im Allgemeinen teurer als bei der Konkurrenz.

Am 8. Februar 1988 enstand aus der Fusion der schwedischen Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) und der schweizerischen Brown, Boveri & Cie. (BBC) die Asea Brown Boveri (ABB). Dabei bündelten ASEA und BBC ihr Geschäft in der ABB Asea Brown Boveri Ltd. mit Sitz in Zürich, an der sie jeweils 50 Prozent hielten. 1996 wurde die ASEA AB in ABB AB und die BBC Brown Boveri AG in ABB AG umbenannt, blieben jedoch weiterhin eigenständige, börsennotierte Gesellschaften (Dual-listed Company). Im Jahr 1999 wurden die beiden Firmen schliesslich zur ABB Ltd. mit Sitz in Zürich vereinigt. Diese Fusion, durch die ABB zur weltweiten Nummer drei der Elektrotechnik wurde, galt damals als Meilenstein der Wirtschaftsgeschichte. Die wichtigsten Produkte des Konzerns waren Kraftwerke, insbesondere Gasturbinen-, Dampfturbinen- und GuD-Kraftwerke, Lokomotiven, Turbolader und elektrische Schaltanlagen.

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 006 Dampfturbine Labor Technikum Biel

Inventar-Nr. 013a Drehstromgenerator ETH Maschinenlabor

Inventar-Nr. 006 Dampfturbine Labor Technikum Biel

Inventar-Nr. 013a Drehstromgenerator ETH Maschinenlabor

Maschinenfabrik Burckhardt Basel / Winterthur seit 1893

Das Unternehmen wurde 1844 als mechanische Werkstätte von Franz Burckhardt in Basel gegründet. Unter der Leitung seines Sohnes, August Burckhardt, begann die Maschinenfabrik Burckhardt 1878 mit dem Bau von Kompressoren und Vakuumpumpen und spezialisierte sich in der Folge auf diesen Bereich.

1969 wurde die Maschinenfabrik Burckhardt Teil der Sulzer AG, wodurch ein zweiter Standort in Winterthur entstand. Im Jahr 2000 wurden sämtliche Geschäftsaktivitäten in Winterthur zusammengelegt und der Standort Basel geschlossen. 2001 wurde auch der Hauptsitz nach Winterthur verlegt.

Im Juni 2002 wurde das Unternehmen durch ein Management-Buy-out verselbständigt und in Burckhardt Compression AG umbenannt. Gleichzeitig gab sich die Unternehmensgruppe mit der Gründung der Burckhardt Compression Holding AG eine Holdingstruktur. Im Juni 2006 wurde das Unternehmen durch eine IPO an die Börse gebracht.

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 025 Dampfluftpumpe

Inventar-Nr. 025 Dampfluftpumpe

Escher Wyss & Cie Zürich 1805 - 1999

Herstellung von Baumwollspinnereimaschinen, Wasserturbinen, Dampfmaschinen, Schiffbau. 1966/69 Übernahme durch Sulzer, 1999 Auflösung des Konzerns

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 002 2-Zyl. Schiffsdampfmaschine DS Giessbach

Inventar-Nr. 013 1-Zylinder mit Corliss-Steuerung zur 3-Zyl. ETH-Labormaschine

Inventar-Nr. 043 2-Zyl. Schiffsdampfmaschine für Dampfschwalbe Lützelau

Inventar-Nr. 053 1-Zyl. Halblokomobil Biasca

Inventar-Nr. 002 2-Zyl. Schiffsdampfmaschine DS Giessbach

Inventar-Nr. 013 1-Zylinder mit Corliss-Steuerung zur 3-Zyl. ETH-Labormaschine

Inventar-Nr. 043 2-Zyl. Schiffsdampfmaschine für Dampfschwalbe Lützelau

Inventar-Nr. 053 1-Zyl. Halblokomobil Biasca

Edward King Zürich-Wollishofen seit 1891

Herstellung von Dampfmaschinen, Lokomobilen und Dampfwalzen

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 015 2-Zyl. Halblokomobil Biasca

Inventar-Nr. 040 1-Zyl. Dampfmaschine zu Dampfdynamo

Inventar-Nr. 047 1-Zyl. Dampfmaschine

Inventar-Nr. 015 2-Zyl. Halblokomobil Biasca

Inventar-Nr. 040 1-Zyl. Dampfmaschine zu Dampfdynamo

Inventar-Nr. 047 1-Zyl. Dampfmaschine

MFO, Maschinenfabrik Oerlikon Zürich-Oerlikon 1876 - 1967

Maschinenbau, Elektrotechnik, Lokomotiven/elektrischer Teil 1967 Übernahme durch BBC

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 003a Wechselstromgenerator Oerlikon

Inventar-Nr. 006a Pendelmotor Labor-Turbine Technikum Biel

Inventar-Nr. 012a Wechselstromgenerator

Inventar-Nr. 003a Wechselstromgenerator Oerlikon

Inventar-Nr. 006a Pendelmotor Labor-Turbine Technikum Biel

Inventar-Nr. 012a Wechselstromgenerator

Schweizerische Lokomotiv-und Maschinenfabrik Winterthur 1871 - 1998

Dampflokomotiven, Elektro-Lokomotiven / mechanischer Teil und Maschinenbau. 1998 wurde SLM in Sulzer-Winpro AG umfirmiert

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 026 1-Zyl. Dampfmotor

Inventar-Nr. 101 E 2/2 Dampflokomotive

Inventar-Nr. 026 1-Zyl. Dampfmotor

Inventar-Nr. 101 E 2/2 Dampflokomotive

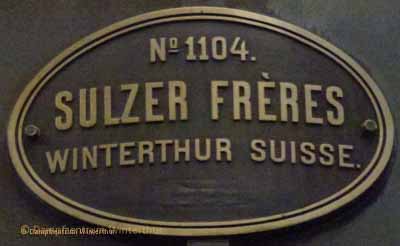

Gebrüder Sulzer Winterthur

>Gebrüder Sulzer Winterthur 1834 - 1993 1993 erfolgte die Umbenennung von Gebrüder Sulzer in Aktiengesellschaft Sulzer AG

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 003 2-Zyi. Tandemdampfmaschine

Inventar-Nr. 004 1-Zyl. Dampfmaschine Pünter

Inventar-Nr. 010 1-Zyl. Dampfmaschine Rütti

Inventar-Nr. 012 2-Zyl. Tandemdampfmaschine

Inventar-Nr. 013 3-Zyl. ETH Labormaschine

Inventar-Nr. 014 3-Zyl. Verbundmaschine Weltausstellung1889

Inventar-Nr. 003 2-Zyi. Tandemdampfmaschine

Inventar-Nr. 004 1-Zyl. Dampfmaschine Pünter

Inventar-Nr. 010 1-Zyl. Dampfmaschine Rütti

Inventar-Nr. 012 2-Zyl. Tandemdampfmaschine

Inventar-Nr. 013 3-Zyl. ETH Labormaschine

Inventar-Nr. 014 3-Zyl. Verbundmaschine Weltausstellung1889

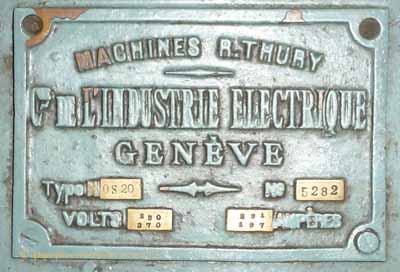

R. Thury , Machines, Compagnie de l'industrie électrique Genève 1891 - 1918

Gleichstrommotoren, Gleichstromgeneratoren 1918 Ateliers de Sécheron 1982 Name geändert in BBC-Sécheron AG. 1988 mit BBC zu ABB

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 13b Gleichstromgenerator ETH Labormaschine

Inventar-Nr. 13b Gleichstromgenerator ETH Labormaschine

Ausländische Maschinenbauer

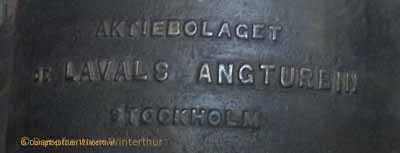

Aktiebolaget de Laval Ängturbin, Nacka bei Stockholm (S)

Carl Gustaf Patrik de Laval

Sein Vater stammte aus Frankreich und seine Mutter aus Schweden. Von seinen zahlreichen Erfindungen auf allen Gebieten des Ingenieurwesens ist die wohl bedeutendste eine weiterentwickelte Zentrifuge von Wilhelm Lefeldt für Milch zum Abscheiden des Rahms von 1878, für deren Antrieb er eine Gleichdruck-Dampfturbine mit Patent von 1883 erfand (Lavalturbine). Carl Gustaf Patrik de Laval erfand eine Reihe weiterer typischer Maschinenelemente, die Eingang in den Turbinenbau fanden. Zu ihnen gehören die auch heute noch sehr dünnen Turbinenwellen in pendelnden Lagern, die ihre Resonanzfrequenz unterhalb der eigenen Drehzahl haben.

Die nach Carl Gustaf Patrik de Laval benannte Lavaldüse ist eine 1883 für die Beaufschlagung von Dampfturbinen mit Wasserdampf entwickelte Düse. Sie ist so geformt, dass ein durchströmendes Gas oder Dampf in ihrem Inneren auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt werden kann, ohne dass es zu Verdichtungsstößen kommt. Die Schallgeschwindigkeit wird im engsten Querschnitt der Düse erreicht.

Carl Gustaf Patrik de Laval wagte sich mit seinen Konstruktionen an die Grenzen der zu seiner Zeit für möglich erachteten Belastungen. Eine seiner Turbinen konzipierte er mit der Drehzahl von 42.000 Umdrehungen pro Minute in einer Größenordnung, die von seinen Zeitgenossen als außerordentlich gefährlich angesehen wurde.

De Laval gründete 1883 zusammen mit Oscar Lamm die Firma AB Separator, welche sich 1963 in Alfa Laval umbenannte.

(Quelle Wikipedia)

(Quelle Wikipedia)

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 002a Laval-Turbine zu Dampfdynamo

Inventar-Nr. 043a Laval-Turbine zu Dampfdynamo

Inventar-Nr. 002a Laval-Turbine zu Dampfdynamo

Inventar-Nr. 043a Laval-Turbine zu Dampfdynamo

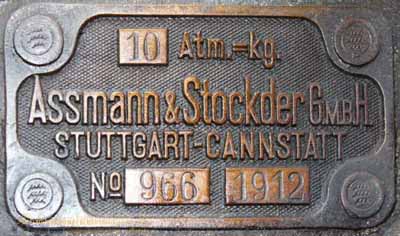

Assmann & Stockder in Münster

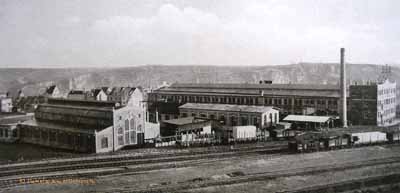

Assmann & Stockder Stuttgart (D) 1872 - 1989

Gustav Bausch Das Unternehmen wurde 1872 in Cannstatt in der Hallstraße 65 von dem Ingenieur Gustav Bausch gegründet (Gust. Bausch) und stellte die Produktion von Dampflokomobilen in den Fokus seiner wirtschaftlichen Tätigkeit. Es produzierte stationäre Lokomobile von 2 bis 15 PS.

Assmann & Kettner Zwischen 1886 und 1893 wechselte der Besitz der Firma auf einen der Namensgeber Assmann und dessen Partner Kettner. Die Produktion konzentrierte sich auf fahrbare elektrische Beleuchtungsmaschinen.

Assmann & Stockder in Münster 1909 Assmann & Stockder, Cannstatt a.N. Nach Eintritt des Ingenieurs Hugo Stockder als Teilhaber änderte sich 1898 die Firmierung in "Assmann & Stockder". Zwischen 1901 und 1907 wurde die Fabrik ins benachbarte Münster am Neckar verlegt, der Neubau entstand 1907 in der Murgtalstraße 60. Heute beherbergt die Fabrikhalle in Stuttgart-Münster unter anderem das private Feuerwehrmuseum Stuttgart.

Das Fabrikgebäude in Stuttgart-Münster Assmann & Stockder und Friedrich Stein. Während des Ersten Weltkriegs wurde die Kältemaschinenfabrik Stein aus Cannstatt übernommen. Nunmehr stellte das Unternehmen auch Großkälteanlagen her. Im Zweiten Weltkrieg erlitt der Betrieb durch Luftangriffe schwere Schäden. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte der Betrieb noch 110 Mitarbeiter.

Das Produktionssortiment verengte sich in der Nachkriegszeit zunehmend. In den 1950er Jahren stellte man noch eigene Verdichter und Wärmeaustauscher her. In den 1960er Jahren sollen Komponenten dann nur noch zugekauft worden sein. In den 1970er Jahren übernahm der britische Kälte- und Klimatechnikspezialist, das Familienunternehmen J & E Hall (Hall Thermotank Dartford), seinerseits in einer grundlegenden Neuausrichtung begriffen, die später aufgegebene Firma.

APV Assmann & Stockder 1987 wird die Firma von Stuttgart nach Lübeck verlegt und umfirmiert. 1987 folgt eine erneute Umfirmierung in "APV Gaulin". Die letzten Eigentümer liquidierten das Unternehmen 1989.

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 005 2-Zyl. Dampfmaschine Labor Technikum Biel

Inventar-Nr. 005 2-Zyl. Dampfmaschine Labor Technikum Biel

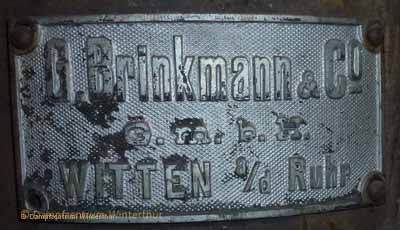

G. Brinkmann und Co., Witten an der Ruhr (D) Maschinenfabrik 1849 - 1940

Text

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 039 Dampfhammer SBB

Inventar-Nr. 039 Dampfhammer SBB

Eisengiesserei und Maschinenfabrikation Berlin-Charlottenburg (D) 1815 - 1922

Georg Christian Freund gründete 1815 in Berlin eine Maschinenfabrik. Die Produktionsstätte lag in der Mauerstraße 34, in der feinmechanischen Werkstatt des Postrats Carl Philipp Heinrich Pistor. In Zusammenarbeit mit Pistor gelang Freund dort 1816 die Konstruktion der ersten funktionstüchtigen Dampfmaschine in Berlin. Als Georg Christian Freund 1819 überraschen starb, übernahm sein 1816 als Lehrling in die Werkstatt eingetretener Bruder Julius Conrad Freund die Leitung des Betriebes und führte das Unternehmen gemeinsam mit Hans Peter Kreiner (18041882) als Firma "J. C. Freund & Co." fort. Die Produktion wurde in die Holzgartenstraße nahe der Spree verlegt. 1821 erfolgte erneut eine Verlegung in die vormalige Sieburgsche Fabrik in der Kasernenstraße (heute Ebertstraße) am Brandenburger Tor. Um 1824 trat der zweitjüngste Bruder von Julius Conrad Freund, Martin August Freund (18061827) als Mechaniker in die Firma ein und wurde Teilhaber.

Die Firma erhielt staatliche und private Aufträge in immer größerem Umfang. Dabei stand der Dampfmaschinenbau, mit ständigen Verbesserungen, im Vordergrund. Die Firma baute aber auch vollständige Einrichtungen für Brennereien und Zuckerfabriken, Mühlen, Walzen, Ölpressen, Hebewerke usw.

Zwischen 1837 und 1839 wurde in Charlottenburg zwischen Landwehrkanal und Spreebogen, auf dem sog. Tiergartenfeld (später Salzufer und Franklinstraße 9 & 10), eine Kesselbau-Anstalt und Eisengießerei errichtet.

Um 1870 erfolgte der Bau einer neuen Fabrikhalle in der Franklinstraße Nr. 9 & 10 und 1871 erfolgte die Umwandlung der Firma in die "Berliner Aktiengesellschaft für Eisengießerei und Maschinenfabrikation (vorm. J. C. Freund & Co.)". Bis 1873 wurde die bestehende Fabrik am Salzufer Nr. 9 - 12 ausgebaut. 1883 wurde ein Teil des Geländes mit den Fabrikeinrichtungen (Franklinstraße 28/29) von Siemens erworben. Ende 1922 wurde eine Stahlgießerei in Betrieb genommen.

1925 musste der veraltete und nicht mehr ausdehnungsfähige Werkstättenbetrieb infolge der Inflation stillgelegt werden. Durch einen Arbeitsgemeinschaftsvertrag mit der Firma "Starke & Hoffmann" in Hirschberg (Schlesien), wurde die Abteilung Stahlwasserbau dort erneut ins Leben gerufen. Die drei Abteilungen Schleusenbau, d. h. Triebwerke für Kunstbauten im Wasser- und Eisenbahnbau, Mälzereianlagen und Pumpmaschinen für Rein- und Schmutzwasser wurden von Starke & Hoffman übernommen. Die technischen Büros dieser Abteilung verblieben als Stützpunkte in Berlin.

Ab 1926 firmierte die Abteilung Stahlwasserbau als selbständige Firma "Freund-Starkehoffmann-Maschinen-Aktiengesellschaft", Berlin-Charlottenburg. Dort wurden namhafte Aufträge ausgeführt, so z. B. für die größten Schleusen Europas in Anderten für den Mittellandkanal sowie maschinelle Ausrüstungen, die beim Ausbau von Wasserstraßen und Schleusen im In- und Auslande benötigt wurden. 1927 musste die Produktion eingestellt werden, nachdem der Absatz eingebrochen war.

Ab 1929 wurde in einigen Gebäuden der stillgelegten Fabrik in der Franklinstraße das private Tell-Halaf-Museum eingerichtet. 1943 wurden die Gebäude durch Bomben weitgehend zerstört. Das erhaltene Gebäude in der Franklinstraße 9 & 10 ist als Baudenkmal gelistet.

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 055 1-Zyl. Balancier-Dampfmaschine

Inventar-Nr. 055 1-Zyl. Balancier-Dampfmaschine

Henninger & Co, Darmstadt (D) 1885 - 1952

1885 Gründung als kleine Reparaturwerkstatt, 1922 Umwandlung in eine GmbH

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 011 1-Zyl. Dampfwalze

Inventar-Nr. 011 1-Zyl. Dampfwalze

Hoddick & Röthe, Maschinenfabrik Weissenfels (D) 1869 - 1940

1869 Gründung, seither (1940) in Familienbesitz 1919 Umwandlung in eine GmbH

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 024 Schwungrad-Pumpe (Renfer)

Inventar-Nr. 024 Schwungrad-Pumpe (Renfer)

Klotz, Stuttgart (D)

1862

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 050 1-Zyl. Wanddampfmaschine

Inventar-Nr. 050 1-Zyl. Wanddampfmaschine

Kühnle, Kopp und Kausch, Frankenthal/Pfalz (D)

Es wurde 1899 durch den Zusammenschluss dreier Familienunternehmen durch Georg Adam Kühnle, Hans Kopp und Rudolf Kausch gegründet.

1983 erwarb die Motoren- und Turbinenunion (MTU), München, die Aktienmehrheit. Nachdem MTU zwei Jahre später von Daimler-Benz übernommen wurde, wird KK&K eine Tochtergesellschaft von Daimler-Benz.

Im Juli 2006 wurde Kühnle, Kopp & Kausch von Siemens Power Generation übernommen. Am 22. November 2006 wurde diese Übernahme von Siemens vollzogen.

Kühnle, Kopp & Kausch ergänzt die Siemens PG um Industriedampfturbinen bis fünf Megawatt, bei "Tridem"- und "Quadriga"- (drei, bzw. vier Turbinen arbeiten gemeinsam) Anlagen sind bis zu zehn Megawatt möglich. Turboverdichter und Prozessgasverdichter ergänzen das Angebot der Siemens PG, wobei die Turbolader- Sparte für KFZ in den 1990er-Jahren an BorgWarner verkauft wurde. Die Turbinen von Kühnle, Kopp & Kausch werden zur Stromerzeugung oder als mechanische Antriebe in der Industrie eingesetzt. Verdichter ?nden in der chemischen Industrie, in der Wasser- und Abwasserwirtschaft Anwendung. Ventilatoren kommen in Kraftwerken, Bergwerken, sowie in der Stahl- und Zementindustrie zum Einsatz.

Am 12. Juni 2007 erfolgte die Namensänderung des Unternehmens in Siemens Turbomachinery Equipment GmbH.

Quelle: deacademic.com

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 018 Dampfturbine mit Hochdruckpumpe

Inventar-Nr. 018 Dampfturbine mit Hochdruckpumpe

Schiffs- und Maschinenbau AG, Mannheim (D) 1889 - 1978

Das Unternehmen entstand 1889 durch den Zusammenschluss der Mainzer Kesselschmiede Gebrüder Schulz mit der Mannheimer Werft Bernhard Fischer. Nach der Gründung machte sich der Schiffbaubetrieb vor allem durch den Bau von Spezialschiffen, also Einzelschiffen mit besonderen Aufgaben, einen Namen. So gehörten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert vor allem Schwimmbagger, Elevatoren, Tankschiffe und Schlepper zum Programm der Werft. Als das Unternehmen nach dem Ersten Weltkrieg unter einem Auftragsmangel litt, wurde der Schiffbaubetrieb 1922 von der Mannheimer Reederei Fendel übernommen. In den folgenden Jahren war das Unternehmen auch im Bau von Binnenfrachtschiffen aktiv. 1939 wurde die Werft Anderssen in Neckarsulm übernommen und als Nebenbetrieb integriert.

Durch die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg wurde das Betriebsgelände erheblich zerstört. Nach dem Wiederaufbau fertigte das Unternehmen in den 1950er Jahren neben Binnenmotorschiffen zahlreiche Landungsboote für die US-amerikanischen und französischen Streitkräfte und die Bundeswehr, die die Typenbezeichnungen Mannheim 51, Mannheim 53 und Mannheim 59 erhielten. In dieser Zeit bezeichnete sich die Firma in ihrer Werbung selbst stolz als größte Binnenwerft Deutschlands. Den Höhepunkt in der Schiffbaugeschichte des Unternehmens bildete der Bau des Passagierschiffs Schwabenland in den Jahren 1959 und 1960, das zu den ersten Kabinenschiffen auf dem Rhein gehörte.

Am 1. Januar 1962 wurde die Werft an die saarländische Halbergerhütte veräußert. Die neue Eigentümerin gab den Bau von Binnenschiffen auf und stellte den Betrieb um auf den Bau von Wärmetauschern. Um 1978 wurde das gesamte Betriebsgelände stillgelegt und in den 1980er Jahren abgebrochen.

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 036 1-Zyl. Eimerkettenbagger BLS

Inventar-Nr. 036 1-Zyl. Eimerkettenbagger BLS

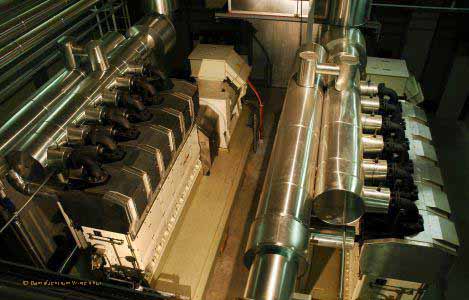

Spillingwerk Maschinen und Anlagebau, Hamburg (D) 1956 - heute

1890 Das Unternehmen wird von den Gebrüdern Pägelow als Schiffsmaschinen-Reparaturbetrieb auf dem Kleinen Grasbrook im Hamburger Freihafen gegründet.

1918 Übernahme des Betriebs durch die Familie Spilling

1918 bis 1936 Spilling konstruiert und baut neue Kolbendampfmaschinen für den Schiffsantrieb.

1930 bis 1945 Spilling entwickelt die offene Dampfmaschine zur Kapseldampfmaschine mit automatischer Druckumlaufschmierung weiter.

1945 bis 1950 Entwicklung des Spilling-Baukastendampfmotors als flexible Antriebsmaschine für Generatoren und Arbeitsmaschinen.

Ab 1950 Spilling baut Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in der ganzen Welt; in über 50 Ländern der Erde finden Spilling-Motoren ihren Einsatz.

1956 Spilling baut den ersten Dampfkompressor.

Ab 1978 Die Spilling-Motoren werden kontinuierlich weiterentwickelt und in der Erdgas-Versorgungswirtschaft zur Nutzung des Druckgefälles zwischen Pipeline und Verbrauchernetz eingesetzt.

Ab 1978 Die Spilling-Motoren werden kontinuierlich weiterentwickelt und in der Erdgas-Versorgungswirtschaft zur Nutzung des Druckgefälles zwischen Pipeline und Verbrauchernetz eingesetzt.

1999 Spilling führt die Trockenlauftechnik in alle Dampfmotorbaureihen ein.

2002 Spilling ist eine 100%ige Tochter der Miturbo Umwelttechnik GmbH & Co. KG und wird unter dem Namen Spilling Energie Systeme GmbH neu aufgestellt. Im Zuge der Reorganisation erweitert Spilling das Programm um das modulierende BHKW PowerTherm® im Leistungsbereich von 20 kWel.

2006 Innerhalb der Miturbo-Gruppe wird der Turbinenbau von Nordrhein-Westfalen nach Hamburg verlegt und bei Spilling integriert. Spilling bietet nun Dampfmotoren und Dampfturbinen aus einer Hand.

2009 Die BioCycle Beteiligungen GmbH wird Anteilseigener bei Spilling Energie Systeme. Christian Ancker übernimmt die Geschäftführung des Unternehmens.

2011 Verkauf der BHKW-Sparte PowerTherm® Energie Systeme GmbH und Fokussierung von Spilling auf Dampfkraftanlagen und Expansionsmaschinen. Die Miturbo Umwelttechnik GmbH und die BioCycle Beteiligung GmbH werden gleichberechtigte Gesellschafter des Unternehmens

Maschinen im Dampfzentrum

Inventar-Nr. 057 2-Zyl. Dampfmotor (Dampfschiff Lötschberg)

Inventar-Nr. 057 2-Zyl. Dampfmotor (Dampfschiff Lötschberg)